第六章

「上代オ段甲乙書き分け法則と

現代日本語/O/母音条件異音発現法則の一致

(上代オ段甲乙音の正体)

本書の中核をなす章であり、第四章で紹介した「上代特殊仮名遣いオ段甲乙書き分け法則」と現代日本語/O/母音の条件異音発現法則」が一致している、という事実を音声学的実験によって証明する。

現代日本人(特に関西方言話者)が奈良時代と全く同じ法則に基づいて2種類の/O/母音を発音し分けていると言う事実は、 奈良時代日本語の母音体系は現代と変わらぬ5母音だったことの証明であると同時に、「人は母語の異音(allophone)は聞き分けられない」「異音を聞き分けられる者がいるとすれば言語的外国人」という、「allophone」の「定義上の自明の理」「生物学的法則」に基づき、「『記紀万葉』において借音仮名で日本語を記述していた者達は

言語的外国人だった」ということの証明となる。

1)有坂三法則の正体

第四章で述べた「有坂三法則」を復習すると

第一法則:同一語幹内でオ甲類とオ乙類は共存しない

同一語幹内でオ段音が連続する場合には原則として乙類

(松本克己補則)

第二法則:同一語幹内でウ段音と共存するオ段音は

甲類が現れやすい

特にウ段音-オ段音からなる二音節語は必ず甲類

第三法則 同一語幹内でア段音に接続する語には甲類が現れやすい

但し、この法則は例外多し

第一法則は後回しにして、第二法則と第三法を要約すると、同一語幹内でア・ウ段音と共存するオ段音には甲類、イ・エ段音と共存するオ段音には乙類が現れやすい、ということになる。

ならば、とりあえず子音をつけず、母音だけで「アオアオ・・・」「イオイオ・・・」「ウオウオ・・・」「エオエオ・・・」と発音実験して、その/O/の発音がどう変わるかを見てみよう。

実験するにあたっては

① 口まねをするだけでなく必ず声を出す(声帯を振動させる)こと。

声を出さない口まねだけをすると、声を出している時よりも唇が緩んでしまう傾向があるため、

② 音程(アクセント)を変えないこと

。

音の高低が唇の開きに影響するため(これも一つの法則で後述)

③ 普段会話で発音するぐらいの音量でリラックスして自然に発音すること

/O/を明瞭に発音しようという意識が働くと唇がすぼまってしまうため

(これも一つの法則で後述)

の三点に注意!!

また、標準語(東京方言)やその他の/U/が円唇化しない方言を話す方は、通常の/U/による実験と共に、関西方言の真似をして/ウ/を写真のように円唇の[u]で発音する実験も行って見られたい。

|

|

| 関西方言の/ウ/ [u] | 関西方言の/ウ/ [u] 標準語話者が真似した[u] |

さて、このようにして、標準語話者と関西方言話者によって、発音実験を行ったのがビデオである。

(写真をクリック! なお、動画をそのまま閉じると、このページには戻れないので、ブラウザの「戻る」ボタンをクリックしてください)

|

|

| 標準語話者の実験 | 関西方言話者の実験 |

|

|

|

|

| /ア | /オ/ | /イ/ | /オ/ |

|

|

|

|

| 標準語の/ウ/ | /オ/ | 関西方言の/ウ/ | /オ |

|

|

||

| /エ/ | /オ/ |

見ておわかりの通り、また自ら同じように実験してみればおわかりの通り、/アオアオ・・/と関西方言の円唇の[u]を用いた/ウオウオ・・/の/オ/には、唇のすぼまったIPAの[o]が現れるのに対し、/イオイオ・・/、標準語の平唇の[ɯ]を用いた/ウオウオ・・/、/エオエオ・・/には、唇の開いたIPAの[ɔ]に近い/オ/が現れる。

/アオアオ・・/と円唇の/ウオウオ・・/に現れる[o]が上代の甲類/O/、その他に現れる唇の緩んだ[ɔ]に近い発音が上代の乙類/O/母音と見なせば、現代日本人、特に奈良時代の中央語と同じく日常的に円唇の[u]を発音している関西方言話者は、有坂第二・第三法則と全く同じ法則に基づいて、2種類の/O/母音を「条件異音」(conditional allophone)としてちゃんと発音し分けているのである!

|

|

| 条件異音A=甲類 /o/=[o] | 条件異音B=乙類 /ö/≒[ɔ] |

この種の実験だけを見せると、「人工的な発音実験と自然の会話とでは違う」などというヘリクツを言う人間が必ずいるので、関西人の「青」/アオ/(「竿」/サオ/)、「塩」/シオ/、「魚」/ウオ/、「妹尾(人名)」/セオ/の発音をお目にかけよう。

|

| 関西方言 青・塩・魚・妹尾 |

ご覧の通り、/アオ/(アヲ)・/ウオ/(ウヲ)の/オ/(ヲ)は唇が丸まり、/シオ/・/セオ/の/オ/は唇が開く。

有坂第二・第三法則は、現代の関西方言にちゃんと生きているのである。

(なお、「上代の「青」は「アヲ」、「塩」は「シホ」、「魚」は/ウヲ/であることは知っている。ただ、「母音は語中には現れない」という「上代頭韻法則」なるものにより、上代にはご中に「オ」が来る単語がないために、現代語で実験している。

但し、この上代頭韻法則というものは虚妄であり、ワ行の/ヲ/はア行の/オ/と対をなす裸の/O/という母音音節の甲乙なのである。

また、「ホ」(上代では/po/)には甲乙がないが、上代の「ホ」は事実上甲類なのである。

これらのことについては後述する)

この有坂第二・第三法則の音声学的メカニズムを説明しよう。

有坂第二法則の音声学的メカニズム・・円唇の[u]への同化現象

日頃平唇の[ɯ]を発音している標準語話者は、関西方言を真似て円唇の[u]で/ウオウオ・・/と発音すると、/オ/を発音する際にひどく唇に力が入ることに驚いたであろう。

同一語幹内で円唇のウ段音と共存するオ段音が円唇化して甲類になるという「有坂第二法則」の音声学的正体は、円唇の[u]に対する巡行・逆行同化現象である。

巡行同化現象(progressive assimilation):

先行する音素・音節に引きずられて、後続する音素・音節が同じ性質の音素・音節に変化する現象。

先行する母音や有声音に引きずられて後続の無声音が有声化する「連濁」・・/ヒ/+/カサ/→/ヒガサ/(日傘)、/ホン/+/タナ/→/ホンダナ/(本棚)・・などの現象がそうある。

逆行同化現象(regressive assimilation):

後続する音素・音節の発音に備えて、先行する音・素音節が変化する現象。

例えば/アッサリ/という言葉を発音する際、本来は音がないはずの促音/ッ/のところで、後続する/サ/の発音に備え/スー/という風の音が聞こえるような現象である。

有坂氏は、第二法則の但し書きとして「ウ段音-オ段音の組み合わせからなる二音節語のオ段音は必ず甲類」

・・・例えば「クロ」(黒)と「ロク」(六)の「ロ」は必ず甲類・・・

であるとしているが、関西方言の円唇の[u]は先行・後続するオ段音を巡行・逆行同化させる強い拘束力を持っているのである。

第二法則の例外

有坂氏が、この強固な第二法則の確実な例外として挙げているのは「ウシロ(後)」「クシロ(釧)」「ムシロ(筵)」の三語のみであるが、これらはウ段音とオ段音の間に/シ/という別の音節が挟まっていて、ウ段音とオ段音が直接接続していない。

|

| ムシロ・ウシロ・クシロ |

右は、関西方言話者による/ムロ/と/ムシロ/、/ウロ/と/ウシロ/、/クロ/と/クシロ/の発音実験である。

ご覧の通り、円唇のウ段音と直接接続する/ムロ/、/ウロ/、/クロ/の/ロ/は円唇化するが、間に/シ/が挟まった/ムシロ/、/ウシロ/、/クシロ/の/ロ/は円唇化しない。

即ち、同一語幹内でもウ段音とオ段音が直接接続しない場合は、円唇の[u]に引きずられた同化現象が起きないのである。

従って、有坂第二法則は「同一語幹内でウ段音とオ段音が直接接続する場合、そのオ段音は乙類ではあり得ない」 と言い換えた方がよい。

なお、有坂は他に「ホトトギス」「トブサ(樹)」「オヨヅレ」の三語」も挙げているが、有坂はこれらを「同一語幹と見なしてよいか疑問を呈している。

しかし、「ホトトギス」は「ト」と/ス/のウ段音とお段音が直接接続していないで説明できる

また「トブサ」は明らかに「ト+フサ」の複合語であり、同一語幹とみなすことはできない。(またおそらくアクセントはHLLで、後述するように「語頭のHアクセントのオ段音は乙類」で説明がつく)

オ段音とウ段音が同一語幹内で直接接続する唯一の例外「オヨヅレ」は、以下に述べる有坂第一法則とアクセント法則の組み合わせで説明できるが、これについては後述する。

有坂氏自身を初め 多くの国語学者・言語学者が有坂三法則の正体になかなか気づかないのは、強固とされる第二法則が、平唇の[ɯ]を用いる標準語話者(東京方言話者)には作用しないためである。

有坂氏自身も、3歳の時から43歳で亡くなるまでずっと首都圏で過ごした標準語話者であり、もし氏が関西方言話者であったなら、この法則の正体にはすぐ気づいたであろう。

有坂第三法則の音声学的メカニズム・・近接母音の差異化

「同一語幹内でア段音と共存するオ段音は甲類が多い」という有坂第三法則の音声学的メカニズムは、調音点が接近した/a/と/O/のコントラストの明瞭化・差異化である。上で明らかにされた甲乙/O/母音のうち、どちらがより理想的な/O/、明瞭な/O/かと言えば、唇のすぼまった甲類[o]の方であり、これさえ発音していれば他の母音と聞き間違えられることはない。

しかし、自ら実験してみれば解るように、甲類と乙類のどちらが発音が楽かと言えば、唇を丸めるエネルギーのいらない乙類の方が楽に発音できる。

要するに唇の緩んだ乙類/O/母音は「手抜き」の発音なのである。

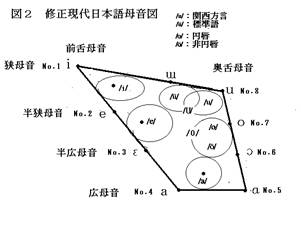

そして、母音図を見れば解るように、/i/・/e/母音と/O/母音との調音点は遠く、コントラストがはっきりしていて、/O/母音の発音を「手抜き」しても他の母音に聞き間違えられることはない。

|

| 日本語母音図 |

しかし、/a/と/O/の調音点は近いためこの「手抜き」ができない。

試しに、/アオアオ・・/の/オ/をわざと唇の開いた乙類で発音してみると、/アウアウ・・/の様に聞こえてしまうだろう。

故に、日本語話者は無意識のうちに/O/母音を円唇化させてコントラストの明瞭化を図っているのである。

有坂第三法則に例外が多い理由

ただ、この第三法則には例外が多く、全用例のうちの7割弱しか該当せず、有坂氏自身これを「法則」とまで呼んでよいか、とまどいを見せている。

有坂第三法則に例外が多い理由は2つある。

①オ段音が先行する場合はあまり円唇化しない。

有坂氏が挙げている『万葉集』の用例では、この第三法則に該当する33語のうち、28語は「カド(門)「サト(里)」「ナゴ(和)」などア段音が先行する単語であり、オ段音が先行する単語は「ソバ(側)」「ソラ(空)」「トガ(栂)」など5語しかない。

逆に例外として乙類が現れる11語のうち、「トガ(咎)」「トハ(永遠)」「トマ(止ま)」など5語がオ段音先行である。

即ち、

「ア段音-オ段音」型: 甲類28語 乙類6語

「オ段音-ア段音」型: 甲類5語 乙類5語

であり、オ段音が先行する語に於いては甲乙は半々なのである。

|

| 関西方言 「丘」と「顔」 |

右は、関西方言に於ける「丘」と「顔」の発音実験である。

関西方言に於いては、両者ともHHアクセントであり、この差はオ段音が先行するか後続するかによって生じる差である。

(但し、「丘」は上代においては「ヲカ」であり、この微妙な差は甲類の範囲内での差である)

有坂第二法則、即ち、強烈な巡行・逆行同化能力を持つ円唇の[u]と異なり、ア段音の逆行同化能力は弱いということであり、有坂第三法則は「同一語幹内でア段音に後続するオ段音は甲類」と言い換えたほうがよいだろう。

②有坂第三法則よりもアクセント法則の方が力が強い

さらに、この第三法則に例外が多いもう一つの大きな原因が、「有坂第三法則がアクセント法則と衝突する場合、アクセントの力が勝る」ということにあり、これについては後述する。

有坂第一法則の正体・・条件がないから条件異音が発生しない

さて、見てきたように、有坂第二法則は「円唇の[u]への巡行・逆行同化」、第三法則は「ア段音に後続するオ段音の明瞭化」という「条件」に従って、円唇の[o]が条件異音(conditional allophone)として現れる現象である。

では、「例外がない」とされる有坂第一法則、「同一語幹内でオ段甲乙は共存しない」「同一語幹内でオ段音が連続する場合は原則として乙類」という法則の正体は何か?

実に簡単、「円唇のウ段音の前後に接続」「ア段音に後続」という甲類を発生させる「条件」がないから条件異音(conditional allophone)が発生しない、と言うだけのことである。

これは、上の実験で、イ段音・平唇のウ段音・エ段音で甲類が発生しないのと同じ理由であり、第二・第三法則のウラ法則なのである。

人間の発音・調音行為で最もエネルギーが必要なのは、顎や唇を動かす必要のある「母音の変化」である。

|

| 同一語幹内での母音の変化 |

右は、同一語幹内で母音が変化する/アコアコ/・/イケイケ/・/スコスコ/・/テカテカ/・/トカトカ/と、同一母音が連続する/アカアカ/・/イキイキ/・/スクスク/・/テケテケ/・/トコトコ/を発音して比較したものである。

自分でやってみれば解るが、オ段音に限らず、同一語幹内で同一母音が連続する場合は、顎や唇を動かす必要はほとんどなく、舌を動かすだけで調音できる。

故に有坂第一法則とは、「必要もないのに無駄なエネルギーを使って顎や唇を動かす酔狂な人間はいない」という省エネ法則である。

では、松本克己が付け加えた「同一語幹内でオ段音が連続する場合、原則として乙類」という補則の正体は何か?

これも実に簡単、甲類と乙類を比較すると、唇の緩んだ乙類の方が楽に発音できるから、というだけの省エネ法則にすぎない。

|

| 円唇母音・非円唇母音の連続 |

右は、標準語話者に、/トコトコ/をノーマルに発音してもらった場合(乙類)と、わざと円唇の甲類で発音してもらった場合、また/グズグス/をノーマルに(平唇の[ɯ]で)発音してもらった場合と、わざと円唇の[u]で発音してもらった場合の画像である。

自分でも実験してみれば解るだろうが、普通は/トコトコ/は、発音の楽な唇の緩んだ乙類で[tɔtɔtɔtɔ]のように発音しているはずである。

また、何らかの理由で甲類で発音を始めれば全てが甲類の[tokotoko]となり、間違っても甲類・乙類入り交じった[tɔkotɔko]や[tokɔtokɔ]などと言った発音にはならない。

また/グズグズ/は、標準語話者なら平唇の[ɯ]を使った[gɯzɯgɯzɯ]、関西方言話者なら円唇の[u]を使った[guzuguzu]のような発音になり、間違っても[gɯzugɯzu]、[guzɯguzɯ]などと平唇・円唇入り交じった発音にはならない。

(有坂三法則は、ウラル・アルタイ系言語に特徴的に見られる「母音調和(vowel harmony)」云々、という説がまことしやかにいわれてきたが、母音調和というのは、「円唇母音には円唇母音が接続する」といった同化現象であって、言語系統などとは何の関係もない)

同一語幹内のオ段音は必ず直接接続している

なお、「トコトコのように、オ段音が直接接続している場合はそうかもしれない。しかし、三音節以上の単語で、第二法則の例外の『ウシロ』『ムシロ』みたいに、オ段音とオ段音の間に他段音が挟まって、直接接続していない場合はどうなるの?」という疑問が生じるかも知れない。

しかし、有坂が第一法則の事例としてあげている50語前後の単語をよく見ると、三音節以上でもオ段音とオ段音の間に他段音が挟まる単語は一つもないのである。

例えば、三音節語の「ココロ」「トコロ」「コロモ」などは全てオ段音から形成され、三音節以上の単語で他段音と共存する場合も、「コヨミ」「ヲドル」「トホシ」「オヨヅレ」「トトノヘル」「イキドホル」「ホトトギス」などの様に、オ段音同士は必ず直接接続している。

即ち、有坂第一法則には、さらに「上代に於いて、同一語幹内に存在する複数のオ段音は、必ず直接接続する」というもう一つの法則が潜んでいたのである。

(調べてはいないが、これは上代だけではなく恐らく現代においても言えること、即ち「日本語に於いて、同一語幹内に存在する複数のオ段音は必ず直接接続する」という法則が存在するのではあるまいか?)

このように、現代日本人、特に円唇の[u]を常用する関西方言話者は、有坂三法則と全く同じ法則に基づいて、2種類の/O/母音を条件異音(conditional allophone)として、無意識・無自覚のうちに発音し分けているのである。

有坂第二・第三法則のウラ法則

なお、以上の実験では、有坂第二・第三法則の「ア・ウ段音に直接接続(後続)するオ段音は甲類」、そのウラ法則「イ・エ段音に接続するオ段音は乙類」という結果がでているが、実は有坂は、「同一語幹内でイ段音・エ段音に接続するオ段音は乙類」とは言っていない。

即ち、イ段音・エ段音の前後のオ段音が甲類である場合も数多くあるのである。例えば「ネコ(猫)」の「コ」は甲類である。

イ・エ段音にも甲類オ段音が接続するのは、主としてアクセント(音の高低)の影響であるが、それについては後述する。

次へ↑

2)オ段音単音節名詞に甲類が多い理由

上の有坂三法則の実験でお分かりのように、日常会話では教科書に書かれているような理想的な甲類の[o]が発音されることはむしろ稀で、実際には[ɔ]に近い手抜きの乙類の方が多用されている。

にもかかわらず日本語の教科書には、「日本語の/O/は[o]と[ɔ]の中間で[o⊺]ぐらい」と書かれており、誰も疑問に思わなかったのか?

それは、やはり[o]の方が理想的で明瞭な/O/であるからで、/O/を明瞭に発音しようという意識が働くと円唇化してしまうからである。

言語学者に面と向かい、口元を見つめられ、メモを取られながら「じゃあ、『アイウエオ』と発音してください」「はい、じゃ次は『アオ』と言ってください」「もうちょっとはっきり発音して」などと言われると、インフォーマントの方は、自分が「正しい日本語」を話しているかどうかをテストされていると思ってしまい、緊張して無意識に明瞭な[o]を発音してしまう。

車の運転で、普段は教習所で教えられるような模範的な運転をしているわけでないのに、警察が見ているところではみんな模範的運転をするのと同じ。

インフォーマント皆が皆そうであるが故に、言語学者の方も疑問を持たず「日本語/O/母音=[o⊺]」と記述する。

そして、他の言語学者が追試してもまた同じ・・というわけでこれまで「日本語/O/母音=[o⊺]」には誰も疑問を差しはさまなかったのである。

ところで、この「/O/を明瞭に発音しようという意識が働くと円唇化してしまう」という法則は、常に明瞭に発音しなければならないオ段音の単語の/O/は/o/(甲類)になるということである。

松本克己氏は上代の自立的単音節語、特に単音節名詞の「子(コ)」「粉(ソ)」「麻(ソ)」「戸(ト)」「野(ノ)」など殆どが甲類であることを指摘しているが、それはこの/O/を明瞭化に伴う円唇化で説明できる。

↓は関西方言話者の、「そこの戸」と「能登半島」(上代に於いて、戸は甲類、能登の「登」は乙類)、「うちの子」と「のこぎり」の発音である。

特に、関西方言では単音節名詞は、長音化して「子」は/コー/、戸は/トー/、「野」は/ノー/という風に強調して発音されるが、その場合も必ず円唇化して甲類になる。

|

|

| 関西方言 そこの「戸」 | 関西方言 能「登」半島 |

また、単音節名詞を長音化させない標準語話者でもこの現象は起こる。

|

|

| 標準語 そこの「戸」 | 標準語 能「登」半島 |

この現象を音声学的に解釈すると、特定の音素・音節の強調することによって生じる自由異音(free allophone)だといえる。

通常は平唇の[ɯ]発音する標準語話者も、「鵜」などの単語を強調して発音すると、より明瞭な/ウ/である円唇の[u]を自由異音(free allophone)として発音することがあるが、それと同じである。

但し、ここで注意が必要なのは、関西人は単音節名詞は意図的に長音で発音しており、それによって、例えば助詞の「ト」と「戸」を区別しているのであって、長母音化自体は異音(allophone)が現れているのではなく、別の音素・音節への変音である。

ただ、発音者はその強調・長母音化の副産物として生じている円唇の[o]には気づいておらず、それが異音(allophone)なのである。

(ここでは、これを一応強調によって生じる「自由異音」(free allophone)としておくが、オ段音単音節名詞を長音化する際は必ず円唇化するので条件異音(conditional allophone)であると言えなくもない。)

自由異音か条件異音かはともかく、「戸」を甲類、「能登」の「登」を乙類で書き分けていた百済帰化人書記官達は、長母音か短母音かに着目していたのではなく、これを「別の母音」として認識し書き分けていたのである。

(第七章で詳述するが、子音・母音数に日本語よりも多く、その組み合わせでできる音節数が日本語よりも圧倒的に多い朝鮮語では、漢語を除けば同音異義語自体が少なく、母音の長短やアクセントは、一部方言、及び標準語のごく一部の単語対を除き、意味弁別機能を持たない)

これで、上代自立的単音節語に甲類が多い理由は説明できる。

注:松本克己氏はせっかくこの現象に気づいていながら、これを強調によって生じる「自由異音」としては捉えておらず、こうなる理由は解らないとしている。(前掲書p.77~78)

筆者は拙著p.175の脚注において「松本克己氏もこれを「自由異音」としています。(中略)松本氏は「条件異音」の概念は完全に誤解しているのですが、「自由異音」の解釈は正しいようです」としてしまったが、これは筆者の「好意的な誤解」であった。

その2ページ先のp.80で松本氏は他の現象の説明のために「自由変異」(free variation)という概念を用いており、「自由異音」も「自由変異音」の一種であるから錯覚したようである。

ここで、このP.175の脚注を「松本氏は自由異音(free allophone)の概念も解っておらず、同氏のオ段甲乙条件異音説は音声学的に正しいことは何一つ言っていない」と謹んで訂正する。

3)「夜」と「世」・・アクセントの違い

松本氏の「上代五母音説」が発表されて以来、この説に対する上代多母音説(六母音説・七母音説・八母音説)論者の五母音説批判の最大根拠は、上代文献で単音節名詞の「夜」(甲類)と「世(代)」(乙類)が明確に書き分けられていることである。

この現象は、松本氏の異音説でも(松本異音説は「トンデモ」であって説明が付くはずもないが)、単音節名詞の「強調」による円唇化でも説明がつかない。

筆者もこの理由はなかなか解らなかったが、ある日歌を歌っていて気づいた。

筆者もこの理由はなかなか解らなかったが、ある日歌を歌っていて気づいた。

これはアクセント(音の高低)の違いなのである。

→は、/O/と他の/a/・/i/・/u/・/e/の各母音の唇型が、音程によってどう変わるかの実験である。

|

|

|

|

|

|

|

| 声楽に於ける/O/母音の音程差 |

知り合いの声楽家の話では、声楽の世界では音程によって/O/の唇型が変わるのは常識だそうである。

|

| 朝鮮語の/오/と/어/の音程差 |

但し朝鮮語の場合、円唇の/오/は高音になると/어/に近くなるが、それ以上唇を開くと/오/ではなくなってしまうため、高音の発音は苦しそうである。 逆に非円唇の/어/は低音でも唇をすぼめることができないため、低音の発音が苦しそうであろう。

|

| テレビでの会話 |

(なお、このビデオに出てくる「ココロ(心)」は全て甲類であるが、上代では乙類なのは、この単語は標準語ではLHHアクセントであるのに対し、関西方言ではHLLアクセントだからである。)

関西方言に於ける「夜」と「世」

さて、現代関西方言に於ける「夜」はLアクセント、「世」はHアクセントであり、また「声点(しょうてん)」などの研究から、平安時代京都方言に於いても「夜」はLアクセント、「世」はHアクセントであることが解っている。

(『日本語アクセント史総合資料』東京堂出版 1998)

↓は関西方言話者3名に、「この夜」と「この世」、あるいは「あの夜」と「あの世」を発音してもらったものである。

|

|

| 関西方言 「この夜」 | 関西方言 「この世」 |

|

|

| 関西方言 「この夜」 | 関西方言 「この世」 |

|

|

| 関西方言 「あの夜」 | 関西方言 「あの世」 |

見ておわかりのように、「/O/母音は低音では唇がすぼまり、高音では唇が開く」という法則に従って、Lアクセントの「夜」は唇のすぼまった[o]で発音され、Hアクセントの「世」は唇の緩んだ[ɔ]に近い母音で発音される。

このように、関西方言話者は現代でも「夜」と「世」を条件異音(conditional allophone)として別の母音でちゃんと発音し分けており、上代多母音説は最大の論拠を失う。

アクセントは「超分節音素」(supra-segmental phoneme)

ところで、関西人はこの「夜」と「世」の高低を意識的に発音し分け、聞き分け、意味を区別しているのだから、「異音はいついかなる場合にも意味の区別には関係しない」という定義からすると、「これは条件異音ではないんじゃないの?」という疑問が生じるかもしれない。

世界中の言語は、高低アクセントが意味弁別に機能する(アクセントによって言葉の意味が変わる)「音調言語」(tone language)と、そうでない「非音調言語」(non-tone language)」に分けられ、日本語や中国語は「音調言語」、朝鮮語は「非音調言語」に属する。

そして、音声学では音調言語のアクセントは「超分節音素」(supra-segmental phoneme)として、「音素」(phoneme)」「音節」(syllable)の認定とは別の次元の要素と考える。

音調言語の典型である中国語には、一つ一つの音節(文字)に必ず「声調」というアクセントがあり、「抜/bá/」(二声 語尾上がり)と「覇/bà/」(四声 語尾下がり)は同じ/ba/という発音でもアクセントが異なり、それによって意味も異なるが、音声学では、この「抜/bá/」と「覇/bà/」は音節(syllable)としては同一、この二つの意味弁別に機能しているのは第三の要素であるアクセント、と解釈するのである。

同じように、関西人は「超文節音素」のアクセントの違いとして「夜」と「世」を意識的に発音し分け、聞き分けて、意味を区別しているのであり、この二つは音節としては同一だということになる。

このように説明すると、牽強付会なゴマカシのように聞こえるかも知れないが、実際に関西人はアクセントの違いには気づいていても、アクセントの副産物として生じている円唇・非円唇の/O/母音のには全く気づいていないのであるから、やはりこの2つの母音は条件異音(conditional allophone)である。

また、朝鮮(百済)帰化人記述説からすれば、朝鮮語は一部方言を除き、基本的にアクセントが意味弁別に機能しない非音調言語であり、百済帰化人達はアクセントの違いとしてこれを聞き分け、書き分けていたのではなく、アクセントの副産物として生じている母音の違いとしてこれを捉えていたのである。

↓は、韓国語話者に甲類に相当/오/と、乙類に相当する/어/で、「고노요」と「거너여」を二回ずつ発音してもらったものである。

|  |

| 韓国語の/고노요/ | 韓国語の/거너여/ |

韓国語では「고노요」「거너여」という言葉は意味を持たないが、日本人が聞けば両方とも/コノヨ/に聞こえ、関西方言と比較すれば「고노요」が「この夜」「거너여」が「この世」に聞こえるであろう。

逆に言えば、韓国人はこの「ちょっとの差」を聞き分けられ、文字で書き分けられるのである。

アクセントで説明できるミニマルペア

第四章で述べたように、上代六母音説に立つ釘貫亨氏は、オ段甲乙音が別の母音である証拠として31組の単語対を挙げた。

しかし、釘貫氏が8回も重複して掲げ、オ段甲乙別母音説(上代六母音説)の最大の根拠となっている「夜」と「世(代)」の書き分けについては上の通りで、これはもはや上代多母音説の根拠とはならない。

また、釘貫氏が掲げている31組の単語対のうち

「ほと(程)」HLと「ほと(陰)」HH

「こなた(墾田)」LLL と「こなた(此方)」HHX(Xは不明)

「みそ(三十)」HLと「みそ(御衣)」HH

(下線部が甲類)

などが『日本語アクセント史総合資料』による平安時代のアクセントと一致しており、これで説明できる。

また、釘貫氏が挙げたペア以外でも、甲乙で書き分けられている「コヨミ(暦)」LLLと「コヨヒ(今宵)」HHHなどのペアが『日本語アクセント史総合資料』とピタリと一致する。

また、釘貫氏が上げている

「しろ(白)」(不明)と「しろ(代)」HH

のミニマルペアは、「白」の平安時代のアクセントは不明だが、現代関西方言では「白」はLFアクセントである。

Fアクセントというのは、関西方言の二音節語に見られる下降調アクセントで、例えば、「アオ(青」は/アオゥ╮」という風にLHアクセントの最後の音節が少し長音化して下がるものである。

|

| 関西方言のFアクセント /アオ/ |

Fアクセントは母音の強調の一種であり、オ段音の場合は「/O/母音を強調して発音すると円唇化する」という法則に従って、やはり円唇化する。

/アオ/の/オ/が甲類であるのは、有坂第三法則(ア段音に後続するオ段音は甲類)とFアクセントによる円唇化法則が二重に効いているのである。

|

| 「城」と「白」 「白妙」と「白」 |

→は関西方言に於ける、「代」と同じHHアクセントの「城」と「白」(LF)、及び「白妙」(HHHH)と「白」の発音実験である。

見ておわかりのように、HHの「城」の/ロ/は円唇化しないのに、LFの「白」は円唇化する。

また上代の「白」の/ロ/は甲類なのに、「白妙」になると乙類で書かれ、上代特殊仮名遣いの異例、あるいは混乱とされているが、これは「白妙」となるとHHHHアクセントに変わるからである。

|

| 関西方言 「狛犬」と「駒」 |

現代関西方言では将棋の「コマ」はLH、「コマイヌ(狛犬)」はHHHHである。

その発音実験が→である。

見ておわかりのように、LHの「駒」の/コ/には甲類、「狛犬」の/コ/には乙類が現れる。

但し、『日本語アクセント史総合資料』ではこれが逆で、「駒」がHH、「狛」がLHとされている。

しかし、それは「10世紀以降の京都の貴族言葉のアクセント」であり、関西方言話者の多くは、「将棋のコマ」はLH、「コマイヌ(狛犬)」はHHHHという、筆者の説に肯首するだろう。

何故なら、筆者自身が生後2ヶ月から18歳の高校卒業までを、仁徳天皇陵(百舌古墳群)のある大阪府堺市、及び応神天皇陵(古市古墳群)のある羽曳野市に隣接する富田林市、即ちまさに「記紀万葉の古里」で過ごした「南河内方言のネイティブスピーカー」だからである。

アクセントは関西方言でも大阪・奈良・神戸・京都などの地域差があり、一つの単語に複数のアクセントがある場合もある。(『日本語アクセント史総合資料』でも同時代に複数のアクセントが載っている単語が数多くある)。

また、上記資料に載っている平安時代のアクセントは、11世紀以降の「京都の貴族」の発音を元にしているがが、同じ都市でも「階層方言」といって貴族と庶民の言葉は異なるのが普通である。

また、アクセントは、「夜」と「世」のように、それで区別する有力な同音異義語がない限り、時間と共に比較的容易に変化する。

むしろ「7~8世紀の河内や大和の方言と、11世紀の京都の貴族達の方言のアクセントが完全に一致しなければならない」と考える方がおかしい。

従って、この一つのミニマルペアが平安時代の資料と食い違っていたとしても、大きな問題にはならないであろう。

いずれにせよ、これまでの実験でおわかりのように、/O/母音はLアクセントでは唇がすぼまり、Hアクセントでは唇が開くという法則は間違いなく存在するのである。

そして、上代多母音説の最大の論拠である「夜」と「世」の書き分けを初め、「白」と「代」など、有坂法則や単音節語の強調などで説明が付かない甲乙の書き分けの大半が、これで説明が付いてしまう以上、このペアの資料との食い違いは、奈良・大阪と京都の地域差か、奈良時代と平安時代の時代差か、貴族と庶民との階層方言差か、で済んでしまい、さして問題とはならないはずである。

むしろ、アクセントに関する史料のない単語のアクセントは、オ段甲乙によって推定できることになるだろう。

次へ↓

アクセント法則と有坂第二・第三法則

有坂第二・第三法則によって生じる甲乙と、アクセント法則によって生じる甲乙は、時として衝突する場合がある。

その場合、第二法則とアクセント法則では第二法則の拘束力が勝り、第三法則とアクセント法則ではアクセント法則の拘束力が勝る。

また、有坂第一法則と第二法則が衝突する場合は、第一法則の拘束力が勝るようである。

有坂第二法則の例外「オヨヅレ」

有坂第二法則の例外「オヨヅレ」に関しては、『日本語アクセント史総合資料』には記載はないが、関西方言話者の感覚でいうと、恐らくこの単語はHHHHアクセントであり、/オヨ/が乙類なのはそのせいだと思われる

|

| 関西方言 「オヨヅレ」と「ヨヅレ」 |

これが「ヨヅレ」(そんな単語はないが)と三音節であれば、/ヨ/は後続する/ズ/に引きずられてて甲類になるはずである。 (この場合、関西方言ではLHLアクセントになると思われる)

さしもの強固な第二法則、円唇の[u]の同化力も、二音節前まで逆行同化する力は持っていおらず、/ヨヅ/はオ段音-ウ段音が直接接続しているにもかかわらず、オ乙類-ウ段音の組み合わせになるのである。

ここで、「有坂第一法則は第二法則よりも拘束力が強い」という法則が導きだされる。

有坂第三法則に例外が多い理由

有坂第三法則、即ち「ア段音に接続(後続)するオ段音は甲類」という法則に例外が多い理由は、先に述べた①オ段音がア段音に先行する場合にはあまり円唇化しない」と言うことの他に、オ段音がア段音に後続する場合でも、②オ段音がHアクセントで発音される場合は、アクセント法則の力が勝る、という理由による。

↓は、標準語話者と関西方言話者に、「アオアオ・・・」「ウオウオ・・・」とを音程を変えて歌ってもらったものであり、標準語話者には平唇の[ɯ]と、円唇の[u]の両方で歌ってもらっている。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

これが、有坂第二法則「円唇のウ段音に直接接続するオ段音は甲類」には例外が殆ど無いのに対し、第三法則には例外が多い理由である。

|

| 関西方言 「赤穂浪士」と「播州赤穂」 「宇高連絡船」 |

関西方言で 「赤穂浪士」の/アコー/はHHHアクセントであるのに対し、「播州赤穂」の/アコー/はHLLアクセントである。

同じ/アコー/なのに、Hアクセントの「赤穂浪士」の/コ/は唇が開き、「播州赤穂」の/コ/は唇がすぼまる。

一方、「宇高連絡船」の/ウコー/をLHHで発音しても、HLLで発音しても/コ/は円唇化する。

同じ単語でも、複合語になったり、活用型が変わったりするとアクセントが変わることがあり、その際には拘束力の弱い有坂第三法則は影響を受けやすいのである。

4)頭子音による甲乙の差

これまでは、頭子音のつかない裸の/O/ばかりで実験してきたが、最後に子音との関係を考察する。

上代特殊仮名遣いのオ段甲乙音と頭子音の関係を復習すると、

① オ段音のうち「オ」「ヲ」「ホ」には甲乙の書き分けがない

② 「モ」の書き分けは「古事記」と万葉集巻五の一部の資料にしかみられない

③ 八世紀後半(奈良時代)後半から上代特殊仮名遣いそのものが崩壊するが「コ」の書き分けだけは平安時代の初期まで残っていた

馬淵和夫氏によると「ホ」「モ」「ト」「ロ」「ノ」「ヨ」「ソ」「コ」の順で時代的に甲乙の書き分けが消滅。(逆に言えば「コ」「ソ」「ヨ」「ノ」「ロ」「ト」「モ」「ホ」の順で遅くまで残る)

④ 「ヲ」と「オ」の書き分けは平安時代以降次第に混乱してゆく

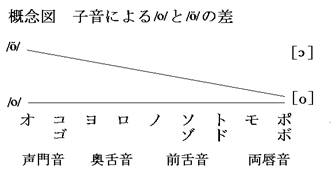

そして、これらのことも現代日本語オ段音の発音の分析から全て説明できる。

これまで実験でお分かりの通り、唇の窄まった甲類が発音されるのは、

① (円唇の)ウ段音に接続する場合(有坂第二法則)

② ア段音に後続する場合(有坂第三法則)

③ オ段音を強調・瞭化して発音する場合

④ オ段音を低音で発音する場合(アクセント)

唇の緩んだ乙類は、基本的にこれら甲類を発することを強制する「条件」がない場合に発される無意識の「省エネ」「手抜き」の発音であり、乙類になることを強制するのは高音で発される場合のみである。

そこで「高音で発されるオ段音は乙類」「低音で発されるオ段音は甲類」という法則を利用して、頭子音によって甲乙の差がどう変わるかを実験してみた。

|

| 頭子音による甲乙の差 |

また、「オオオオ・・・」のように、16分音符のように短く切って発音してもらっているのは、ゆっくり発音すると子音を調音した後、母音を響かせようとして無意識に唇を広げてしまうからである。

実際の会話においても、一つ一つの音節の継続時間は16分音符程度であろう。

さて、見ておわかりのように、高音で発される乙類の唇の開きは、声門音→奥舌音→前舌音→両唇音、オコヨロノソトモポ、の順で狭くなってゆき、特に両唇音の「モ」「ポ」では甲乙の差は殆どない。

|

|

|

|

| 高音/オ/(乙類) | 高音/コ/(乙類) | 高音/モ/(乙類) | 高音/ポ/(乙類) |

|

|

|

|

| 低音/オ/(甲類) | 低音/コ/(甲類) | 低音/モ/(甲類) | 低音/ポ/(甲類) |

上代特殊仮名遣いは奈良時代後半から急激に崩壊してゆくが、「コ」の甲乙書き分けだけは平安時代初期まで残ったのは、甲乙の差が大きく、日本人でも(言語的に日本人化した百済帰化人書記官三世・四世以降でも)ちょっと訓練すれば聞き分けられたからであろう。

また、両唇音「モ」の甲乙は明瞭ではなく、「ホ(ポ)」に書き分けがないのは、事実上乙類が発生しないからである。

両唇音/m/、/p/は、子音を調音する為に唇を閉じねばならず、それに続いて/O/母音を発すると円唇化した甲類となってしまうのである。

無理に乙類を発しようとすれば、却って顎や唇を動かすエネルギーが必要となり「手抜き」にならない。

また、筆者が主張する「オコヨロノソトモホ」の順で甲乙の差が小くなる、と言う主張は、「ソ」の位置を除けば、馬淵和夫氏の「コソヨノロトモホ」の順で甲乙の書き分けが遅くまで残った、という説とほぼ一致する。

筆者説と馬淵説の「ソ」の位置が大きく違うのは、国語学で言われているように、上代サ行音は/シャ・シ・シュ・シェ・ショ/、または/ツァ・ツィ・ツ・ツェ・ツォ/の様な発音だったからだと思われる。

このような半母音、あるいは二重母音の発音であれば、乙類の唇の開きは/so/よりもずっと広くなる。

(これまで上代サ行音の研究は、中国の韻書に基づいて行われているが、朝鮮語漢字音で考えればもっと正確に解るはずである)

「ヲ」と「オ」は母音音節/O/の甲乙

では、「コ」よりも調音点が奥にある母音音節/オ/に甲乙の書き分けが無いのは何故か?

これは、書き分けが無いのではなく、現代に残る「ヲ」と「オ」の書き分け自体が母音音節/O/の甲乙なのであり、これは上代特殊仮名遣いの名残なのである。

現代では、ワ行の「ヲ」は目的格助詞のマーカーとしてのみ用いられ、教科書には「ヲ」と「オ」の発音の差はない、と書かれている。

しかし、実際の会話で目的格助詞「ヲ」が発音される時は、やはり円唇の[o]で発音されている。

↓は「リンゴを食べたい」「リンゴの玉」「リンゴと玉子」「リンゴも食べたい」を標準語話者と関西方言話者に発音してもらったもらったものである。

これらは皆/ゴ/と/タ/に挟まれたオ段音の助詞であり、アクセントも同じで、唇の開きの差は頭子音によるものである。

|

|

|

|

| リンゴを食べたい | リンゴの玉 | リンゴと玉子 | リンゴもたべたい |

リンゴの/ゴ/は唇の緩んだ乙類で発音されるため、/リンゴー/の様に聞こえない為には、/ヲ/を明瞭な甲類で発音し、音節の区別をつけなければならない。

一方、/ノ/や/ト/は、子音によって/ゴ/との音節の差異化ができるため、O母音は発音の楽な乙類のままでよい。

/モ/は音節の区別のためではなく、両唇音故に円唇化する。

上代に於ける「ヲ」と「オ」

さて、「ヲ」は「オ」と対をなすの甲類だという観点から、上代の用例を見てみよう。

まず、「ウヲ(魚)」「サヲ(竿)」「アヲ(青)」「カヲリ(香り)」「マヲス(申す)」「マスラヲ(益荒男)」などに現れる「ヲ」は、有坂第第二・第三法則、即ち円唇のウ段音に直接接続、ア段音に後続するオ段音は甲類、という法則にちゃんと従っている。

|

| 関西方言 犬の尾・へその緒 |

現代関西方言でも、これらの/オ/は低音で長母音化して/オオ/の様に発音されるが、低音と長母音化による円唇化法則が二重に働き、明らかに甲類/O/、即ち「ヲ」である。

上代特殊仮名遣いの崩壊に伴って「ヲ」と「オ」の書き分けも、平安時代初期から混乱し始め、平安末期から鎌倉時代にはいると完全に混乱したとされているが、消滅せずに今日まで残っているのは、「ヲ」と「オ」の音の違いが意識されていたというよりも、文を書く際に、目的格助詞「を」のマーカーとして便利だったからであろう。

馬淵和夫氏「ヲ」と「オ」の混同の初出は長保四年(1002)の『法華義疏』にある「ヲサム」を「オサム」と書いた例であるとしているが、実は平安時代初期810年頃の『菩薩善戒経』に「オヒ」であるべき「駈」の訓が「ヲヒ」とされている例があるという。

さらに大塚毅氏の『万葉仮名音韻字典』(1978 勉誠社)によれば、大宝二年(702)の「美濃国戸籍」に「ヲトメ」を「オトメ(意止賣)」とした例や、播磨風土記に「カオリタノタニ(賀意理多之谷)」とした地名があり、仮名が発明される以前の万葉時代から「ヲ」と「オ」の混同はあったのである。

また、これらがなぜ「オ」で書かれているかと言えば、おそらく当時の美濃や播磨の方言ではこれらの/オ/はHアクセントだったのだろう。

|

| ヲケ皇子とオーケ皇子 |

それはともかく、関西方言母語話者として考えると、「オケ」の方はHHアクセントで、おそらく「オ」は多少長音化して「オーケ」のようにHHHアクセントで発音され、「ヲケ」の方は、LHもしくはLFアクセントで発音されていたと思われる。

なお、「勝手な憶測でものを言うな」と言われるかもしれないが、上の「犬の尾」「へその緒」のように、実質的には二音節の長母音が一音節で書かれているように、「オケ」が「オーケ」であったとして、実質的な三音節が二音節で書かれていても不思議はない。(朝鮮語では長母音と短母音を区別しない)

また、風呂の「桶」は「ヲケ」であり、関西方言では平安時代も現代もLFアクセントである。

有坂第一法則の例外

ただ「ヲ」が/O/の甲類であるとすると、「ヲトコ(乎等故)、「ヲトメ(乎等賣)」、「ヲトツ(乎登都)」、「ヲロタ(乎呂田)」等は第二音節が乙類音であり、例外がないとされる有坂第一法則「同一語幹内にオ段甲乙は共存しない」に反することになる。

しかし、すでにお分かりのように、有坂第一法則は神秘的な法則でも何でもなく、「ア段音に後続するオ段音は甲類」「ウ段音の前後に直接接続するオ段音は甲類」という有坂第二・第三法則の「ウラ法則」に過ぎない。

上の「リンゴを食べたい」「リンゴの玉」「リンゴと玉子」の実験でお分かりのように、頭子音によって音節の差別化を図ることができない裸の/O/は、円唇化によって明瞭化するしかなく、第一法則の例外となっても不思議はない。

『日本語アクセント史総合資料』によれば、平安時代のアクセントは「ヲトコ」はLLL、「ヲトメ」はLHHもしくはLLHである。(「ヲトツ」「ヲロタ」は記載無し)

従って第一音節が「ヲ」である理由はアクセントで説明が付き、「ヲトメ」の方はLHHなら第二音節が乙類である理由も説明がつくが、「ヲトコ」の方は説明が付かない。

可能性としては

①奈良時代には「ヲトコ」もLHHアクセントだった

②「ヲトコ」は本来一語ではなく、「ヲ」(若い)、「ツ」(~の)、「コ」(子)の三語からなる複合語である。奈良時代にはこれは一つの単語ではなく複合語として意識されており、単音節語の/オ/が強調して発音されていた。

③裸の/O/の甲類は、頭子音のある他のオ段音よりも円唇化が強く、相対的に円唇化の弱い「ト」が乙類と捉えられた

(この仮説は、今後実験によって検証できるだろう)

などが考えられる。

いずれにせよ、これまでの実験でお分かりのように、「ヲ」が/O/の甲類だと考えれば、現代人(特に関西方言話者)は「ヲ」と「オ」をちゃんと発音し分けているのであって、それが有坂第一法則に例外になったとしても大した問題ではない。

次へ↑

5)まとめ

① 日本語の/O/母音は理想的には円唇の[o](甲類)であり、乙類の[ɔ]もしくはそれに近い母音)は「省エネ」「手抜き」の発音である。

しかし、実際の会話では理想的な甲類が発音されるのは一定の条件に於いてのみであり、出現頻度は乙類の高い。

・・・・上代特殊仮名遣いで乙類の用例の方が多い理由

②

同一語幹内で円唇のウ段音に直接接続するオ段音は、順行・逆行同化して円唇化する。

・・・有坂第二法則の正体

③同一語幹内でア段音に後続するオ段音は、母音のコントラストをつけるために円唇化しやすい。

・・有坂第三法則の正体

④ 語頭にオ段音が来る場合は強いLアクセントでない限り、乙類が発される。

従って、オ段音が先行する「オ段音―ア段音」の/O/は必ずしも/o/にはならない。

・・・・第三法則の例外の理由の一つ

・・・・有坂第一法則の正体

また、同一語幹内でオ段音が連続する際は①により、通常省エネの乙類が使われる。

・・・同一語幹内でオ段音が連続する場合は原則乙類である理由

⑥ オ段音を明瞭に発音する必要がある場合は理想的な円唇の甲類が発音される(強調によって生じる自由異音)。

特に関西方言では単音節語は長音化し、その傾向が強まる

・・オ段音単音節名詞に甲類が多い理由

また、関西方言のFアクセントも強調の一種で甲類で発音される

⑦ /O/母音は高音で発されるときは唇が開き、低音で発される時は唇がすぼまる。

即ち、低アクセントの時は甲類、高アクセントの時は乙類になる。

・・・・「夜」と「世」が甲乙で書き分けられている理由

⑧ 有坂第二法則、有坂第三法則と、⑥のアクセント法則が衝突する場合は、第二法則はアクセント法則に勝り、第三法則はアクセント法則に破れる

・・・・有坂第三法則に例外が多い理由

⑨ 有坂第一法則と第二法則が衝突する場合、第一法則の方が拘束力が強い

・・・・有坂第二法則の例外「オヨヅレ」の理由

⑩ 乙類オ段音が発生する条件にあるとき、その唇の開き加減は頭子音によって規定され、

声門音→奥舌音→前舌音→両唇音

現代語ではオ→コ→ヨ→ロ→ノ→ソ→ト→モ→ポ)の順で甲類に接近してゆき、両唇音/モ/・/ポ/には事実上乙類が殆どど発生しない。

・・・・「モ」「ホ」の甲乙書き分けが明確でなく、「コ」の書き分けが遅くまで残った理由

⑪ ⑩の理由から、現代に残る「ヲ」と「オ」の書き分けは、母音音節/O/の甲乙だと思われる。

・・・・「ヲ」と「オ」に甲乙書き分けがない理由

さらに、要約すれば、/O/甲類が発音される条件は

①ア段音に後続する場合

②円唇のウ段音の前後に直接接続する場合

③オ段音を明瞭に強調して発音する場合

④オ段音を低音で発音する場合

⑤モ・ポなどの両唇頭子音を持つ場合

これらの場合以外は、「手抜き」の乙類が発音される。

乙類になることを強制するのは高音で発音される場合だけ・・・ ということになる。

釘貫氏のミニマルペアの解釈

全ての法則が出そろったところで、第四章で紹介した釘貫亨氏の31組のミニマルペアを解釈してみよう。

①アクセントの違い

よ(夜)L /よ(代・四・世)H (以下7組も同様)

あらたよ(新夜)/あらたよ(新代) ももよ(百夜)/ももよ(百代)

いくよ(幾夜)/いくよ(幾代) ちよ(千夜)/ちよ(千代)

とこよ(常夜)/とこよ(常代) ひとよ(一夜)/ひとよ(一代)

ふたよ(二夜)/ふたよ(二代)

ほと(程)HL/ほと(陰)HH こなた(墾田)LLL /こなた(此方)HHX

しろ(白)HL/しろ(代)HH みそ(三十)HL/みそ(御衣)HH

②単音節名詞の強調(強調による自由異音)

そ(麻H・十L)/そ(衣H・其H) こ(籠L・子H・粉L)/こ(此H・木L)

の(野)/の(箭) よそ(四十)HL/よそ(外)HL

こも(海蓴)HH/こも(菰)HH

と(外、門、処)/と(跡・十)

「跡」(ト)は歌で字余りを防ぐ「アト」の省略。「アト」はLHであり、省略の際も「ト」のHアクセントは保存される。

③その他

ご(五)/ご(碁)

「五」「碁」は中国語からの外来語であり、「五」は甲類漢字、「碁」は乙類漢字。

ここ(擬声語)/ここ(此)LH・HH

この甲類の「ここ」は猿の鳴き真似であり、強調による自由異音であろう

今のところ説明のつかないものは、以下の11組

名詞

たごし(手逓伝)LLL/たごし(手輿)LLH

こま(駒)HH/こま(狛)

LH ことど(未詳)/ことど(事跡)

となみ(門浪)/となみ(鳥網)

動詞

こふ(恋)LF/こふ(乞)LF こむ(侵)LF/こむ(籠)LF

こゆ(超)HL/こゆ(臥)LF そる(隆)LH/そる(剃)LF

とく(着)/とく(解)LF とふ(問)HL/とふ(誂)

とむ(富)/とむ(止)

両方あるいは片方のアクセントがわかっていない「ことど(未詳)/ことど(事跡)」「 となみ(門浪)/となみ(鳥網)」はアクセントの違いだろう。

関西方言(南河内方言)で考えると、コトド(未詳)はHHL、コトド(事跡)はHHH、トナミ(鳥網)HHHだと思われる。

また、平安時代のアクセントが解っている「たごし(手逓伝)LLL/たごし(手輿)LLH」「 こま(駒)HH/こま(狛)

LH」は、筆者のアクセント法則と矛盾するが、これらはアクセントの地域差・時代差・階層差・個人差であろう。

南河内方言話者の感覚で言うと、「タゴシ(手輿)」はHHH、「コマ(駒)」はLH、「コマ(狛)」はHHだと思われる。

動詞もアクセントの違いを反映している場合が多いだろう。

例えば、関西方言で考えると、恐らく「富む」はLH、「止む」はHH。

また、平安時代のアクセントが解っている

「こふ(恋)LF/こふ(乞)LF」「こむ(侵)LF/こむ(籠)LF」

「

こゆ(超)HL/こゆ(臥)LF」「そる(隆)LH/そる(剃)LF」

などは筆者のアクセント法則と矛盾しているように見える。

しかし、このアクセントは終止形での話であり、用言は「食べる」と「食べた」でアクセントが変わるように、活用形に於けるアクセントは別である。

そして、上代特殊仮名遣いの資料の大半は『記紀万葉』の歌であり、歌においては用言が終止形で用いられることの方が珍しく、これらの甲乙は活用形に於けるアクセントの違いを反映しているのだと思われる。

(この仮説は、今後資料に基づく検証が必要であるが、それはもはや筆者の仕事ではなく、国語学者の仕事であろう。資料分析が得意な専門家たる国語学者が、自分たちにできることまで筆者に要求するなら、専門家の存在意義などない)

いずれにせよ、これまでの実験でお分かりのように、現代日本人が二種類の/O/母音を条件異音として発音し分けているという事実は揺らぎなく、このこと自体は上代特殊仮名遣いとは何の関係もないのであって、資料の分析などでこれを否定することはできない。(このことを否定するには、別の音声学的実験によって否定するしかない)

そして、

この二種類の/O/母音で、上の数語以外、上代のオ段甲乙音の書き分けは説明が付いてしまう以上、この程度の食い違いは、アクセントの地域差・時代差・階層差・個人差で済んでしまうだろう。

「いやいや、これら数語が資料と矛盾しているから、上代のオ段甲乙母音は、藤井の発見した現代日本語の二種類の/O/母音とは別物である」と主張するなら、逆に他の何百という用例がこれで説明できる理由を説明してほしい。

借音仮名で日本語を記述していたのは言語的外国人

さて、この章の各種実験により、現代日本人、特に関西方言話者は奈良時代と全く同じ法則に基づいて二種類の/O/母音を、条件異音(conditional allophone)として無意識に発音し分けている、という事実だけでなく、「人は母語の異音(allophone)は聞き分けられない」という「定義上の自明の理」「人類普遍の生物学的法則」も、実感としてたっぷりお分かり頂けたであろう。

なにより、有坂秀世、金田一京助、大野晋、服部四郎など「上代にあった二種類の/O/母音とはどんなものか」と必死になって探求していた国語学・言語学の大先生方ですら、自分自身や身の回りの人間がちゃんと二種類の/O/母音を発音し分けていることに気づかずに死んでいったことが、「人は母語の条件異音には死ぬまで気づかない」という命題を立証している。

従って、この「生物学的法則」により、「この2つの/O/母音を聞き分けられ、文字で書き分けられた奈良時代の史達は言語的な外国人だった」、それ以外の答えは出てこない。

そして、このことは国語学分野で100年間蓄積されてきた「有坂三法則」その他のデータに基づき、「音声学だけ」で言えることであって、歴史学や考古学はもとより、朝鮮語学の知識などを借りる必要も全くない。

ここまでの議論に参加できるのは音声学者と国語学者だけであって、歴史学者や考古学者には発言権そのものがないのであり、一章・二章で述べたようなことにいくらケチをつけても、枝葉の問題をひっかくだけ、筆者説の根幹には何の影響も及ぼさない。

また、国語学者は議論に参加できると言っても、参加できるのは有坂三法則などのデータに関する議論だけである。

筆者説を根幹から崩壊させる方法はただ一つ。

筆者が、この章で実験によって証明している「上代特殊仮名遣いオ段甲乙書き分け法則と現代日本語/O/母音条件異音発現法則の一致」という事実を否定することだけである。

その否定の方法としては

①現代日本人が2つの/O/母音を発音し分けている事実を否定する

・・・この章の実験を見、また自ら実験してみて否定できるか?

②現代日本語/O/母音の条件異音は認めても、それが上代オ段甲乙書き分け法則と一致していることを否定する

(筆者は、アクセントなどの資料と食い違うものは食い違うと言っており、弱点を隠蔽したりはしていない。しかし、その程度のことを突っついて、全体としてこの2つの法則の一致を否定できるか?)

なお、この①②の判断は、身体知能が正常な日本人(日本語母語話者)なら誰でもできることであり、国語学者の意見など聞く必要は全くない。(もちろん国語学者でも判断できるが)

そして、①②を否定できないなら、

③ 国語学者が100年かけて蓄積してきた、有坂三法則等の上代オ段甲乙書き分けに関するデータそのものを否定することによって、この2つの法則の一致を否定する。

この③だけが、この分野の「専門家」を以て自他共に任ずる国語学者の専権事項である。

国語学者が松本説に対して40年近く行ってきたのと同様、「専門家としての意地とプライドにかけて藤井説を崩壊させてやる」というのであれば、もう一度『記紀万葉』の資料の山を崩し、韻書と首っ引きで有坂三法則初め各種データを一つ一つ否定してゆくしかない。

但し、それは専門家としての意地とプライドを守るために、国語学の先人達の輝かしい業績を自らの手で否定することであり、自分の足を食うタコと同じ。

それでよければ、どうぞがんばっておやりになってください。

それに、100年かけて蓄積されてきたデータを否定するのだから、(否定できたとしても)また100年かかるだろう。

100年後にお互いに生きていたらお会いしましょう。

いずれにせよ、読者が自ら判断して上の①②を否定できないなら、国語学者の言うことを傾聴する必要があるのは、国語学者自らが教科書や事典に載せているデータを自らの手で否定した場合だけある。

それ以外には国語学者の意見など聞く必要はなく、まして歴史学者や考古学者の意見など完全に無視してかまわない。