1)白村江敗戦後に突如、飛躍的に増える国内の文書量

日本国内で作成された文字・文献資料は、7世紀後半、というよりも663年の白村江敗戦後、に突如、飛躍的に増加する。

●白村江以前に国内で作成された文字・文献資料

白村江以前に日本国内で作成された文字・文献資料は、下のように数えるほどしかない。

4世紀以前:三角縁神獣鏡(?)

5世紀~6世紀:『稲荷山古墳鉄剣銘』

『江田船山古墳鉄剣銘』

『稲荷台一号墳鉄剣銘』

『隅田八幡鏡銘』

6世紀末~7世紀初めの「推古記遺文」:

『元興寺露盤銘』(596年)

『元興寺丈六釈迦仏光背銘』(605年)

『金剛如意輪観音像銘』(607年)

『法隆寺薬師仏光背銘』(607年)

『中宮寺天寿国曼陀羅繍帳銘』(622年)

『法隆寺釈迦三尊造像記』(628年)

(これら600年前後の聖徳太子に関連する文書は「推古期遺文」と呼ばれているが これらの文書には「天皇」「法皇」「東宮」などこの時代には存在しなかったはずの言葉や、存在したかどうかわからない「法興」という元号が用いられていることから、歴史学者の多くはこれらを後代の偽作と見なしている。)

7世紀中葉:

戌申年(648年)木簡 (難波宮跡) 、

壬子年(652年)木簡 (三条九ノ坪遺跡)

(但し、この二枚の干支年号木簡を、それぞれ648年、652年と比定する根拠は薄弱であり、筆者はこれらは干支一巡後の708年、712年に作成されたものと考える。その理由はここでは割愛するが、本書p.104~106で詳しく考察している)

『稲荷山古墳鉄剣銘』『江田船山古墳鉄剣銘』、及び後代の偽作の疑いが強い「推古記遺文」以外の資料は、単に「文字が書かれている」というだけに過ぎない。

また、例え「推古記遺文」が本当に推古天皇時代に書かれたものだとしても、日本語は漢文体の文書の所々に人名・地名などが借音仮名で表記されているだけであり、日本語の文書などと呼べるものは皆無である。

●白村江(663年)以降

670年:『庚午年籍』(約2000巻)

689年:『飛鳥浄御原令』

690年:『庚寅年籍』

701年:『大宝律令』

702年:「戸籍」

712年:『古事記』

713年:『風土記』

720年:『日本書紀』完成

680~750年頃:『万葉集』

この間、地方へも文字文明が波及する

681年:『上野国山名村碑』

700年:『那須国造碑』

711年:『上野国多胡郡碑』

上述の二枚以外の年号の書かれた木簡は全て白村江以降のもの

白村江敗戦は、日本に大量の「読み書きできる人材」をもたらしたのである。

2)百済滅亡・白村江敗戦による百済文化人の大量亡命

『日本書紀天智紀』によれば、

665年:百済男女400余人を近江国神埼郡へ配置

666年:百済男女2000余人を東国配置

669年:百済男女700余人を近江国蒲生郡へ配置

とあり、白村江敗戦直後に、単純計算で最低でも3100人の百済人が日本に亡命してきていたのである。

これらは一旦当時の都飛鳥や大津まで来て再配置された人々の人数であり、都まで来ずに対馬・壱岐・九州などに止まって、地元の豪族などの食客になっていた者もいたはずであり、その後も7世紀の終わり頃まで、自分で船を調達して三々五々日本に渡ってきた百済遺臣や高句麗遺臣・新羅人の記事も『日本書紀』に散見されるので、7世紀中にトータルすれば万に近い数の人間が半島から渡来したものと思われる。

また、ここに「百済男女」と明記されており、亡命百済人達は家族連れで女子供もいたことが重大な意味を持つ。

さらに、『日本書紀』によれば、671年に朝廷は、百済帰化人のうち、沙宅紹明を従四位下法官大輔、鬼室集斯を従五位下学識頭など、70名以上の百済高官に日本の官職を付与している。

これら『日本書紀』に名の見える人々は、百済に於いては大臣・閣僚級の身分だった人々であるが、日本に於いては、四位、五位の局長・部課長級の身分に甘んじなければならず、まして百済においてすでに中下級の身分だったものは、六位以下の微官に落とされたり、豪族達の私設秘書などになって生計を立てるしかなかっただろう。

しかし、これらの人々は百済では官僚としてバリバリに働いていた人々であり、当然みんな「読み書き」ができたはずである。

白村江敗戦後に日本国内での文書作成量が急増するのは、文書事務に当たる中下級の官僚層が一気に厚くなったからである。

3)奈良時代以往の「史」はほぼ100%帰化人氏族

国語学者達は何故か無視しているが(知らないだけか?)、歴史学者の佐伯有清氏や上田正昭氏などによる、815年に編纂された『新撰姓氏録』の研究から、奈良時代以往の「史(フヒト)」、即ち文書事務官を表す姓を持つ氏族は

ほぼ100%帰化人氏族であることが確かめられている。

『新撰姓氏録』その他の資料から知られる「史」姓を持つ40数氏のうち、3氏を除いて皆帰化人氏族であり、その3氏のうちの2氏も、その祖先は実在したとは思えない天皇とされていることから、帰化人氏族である可能性が濃厚だという。

815年の『新撰姓氏録』には、白村江後に亡命してきた氏族も多数含まれているが、白村江以前から日本(倭)の「史」は帰化人の独占的職業だった。

有名な「史」氏族

西文氏:

応神朝時代に来日した百済人「王仁」の子孫

船氏:

欽明朝時代に来日した百済人「王辰爾」の子孫

南淵漢人(あやひと)請安:

640年まで隋に留学

高向史玄理:

645年の最初の遣唐使

また、奈良時代までの「史」が日本人でなかった言語学的証拠も多数ある。

・稲荷山古墳鉄剣銘の「辛亥年七月中記」の「中」の用法は

朝鮮漢文特有の用法(朝鮮語学者藤本幸夫)

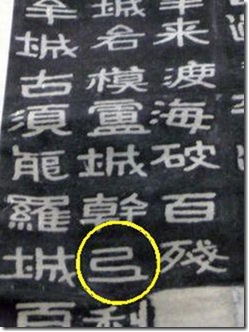

・稲荷山古墳鉄剣銘に用いられている「弖(テ)」の字は中国にはなく、和製漢字だと言われていたが、414年に建立された高句麗好太王碑にも用いられている

稲荷山古墳鉄剣銘(470年頃) 高句麗好太王碑文(414年)

・大野透氏の研究によれば、

朝鮮史書の朝鮮固有名詞表記の56%弱

朝鮮史書の日本固有名詞表記の73%弱

が、『日本書紀』などで用いられる常用借音仮名と一致

・森博達氏の『日本書紀』α群中国帰化人記述説

『日本書紀』は正格漢文のα群と、漢文としての誤用の多いβ群に

分けられ、α群は中国人が書いた。・・・百済滅亡の660年に倭に軍事援助を求

める百済遺臣が献上した中国人捕虜の中にいた、「薩弘恪」などが書いた。(森博達説については、次章以降で詳しく述べる)

このように、白村江以前から、日本(倭)国内での文書事務は、朝鮮諸国、もしくは中国からの渡来人・帰化人が行っていたが、白村江以前にはその絶対数が少なすぎ、都周辺でごく僅かの文書しか作成できなかった。

それが、白村江敗戦の副産物として得られた大量の百済文化人の亡命帰化によって、一気に中下級の書記官層が厚くなり、大量の文書が作成できるようになったのである。

次へ↑

4)庚午年籍

663年の白村江敗戦による亡命百済人により、日本の書記官層が一気に厚くなった証拠が、670年に作成された全国戸籍の『庚午年籍』である。

この『庚午年籍』自体は現存していないが、前述の『新撰姓氏録』はじめ、後代の様々な史料に引用されており、これが実在したことは確実で、『続日本紀』『新撰姓氏録』『平安遺文』などの記録によれば、その調査範囲は九州諸国から上野国・常陸国にまで及び、九州全体で770巻、上野国だけで90巻であったとされ、全国では2000巻ぐらいはあったと思われる。

その後にも盛んに戸籍が作られているが、それらは30年保存とされたのに対し、最古の『庚午年籍』だけは各氏族の氏姓の根本台帳としての性格を持っていたため永久保存とされ、『新撰姓氏録』作成の際も、氏姓を偽称していた者がこの『庚午年籍』に照らして本来の氏姓に戻されたという例もあるという。

『庚午年籍』のすごいところは、貴族や豪族だけでなく、それ以前には氏や姓を持っていなかった庶民にもそれを与え、個人名を借音仮名で記録していることであり、まさにこれは日本最初の「大規模国勢調査」だったと言えるが、これがなんと670~672年の僅か2年足らずで行われているのである。

一体、このような全国の戸籍を作成するのにどれだけの数の文書事務官が必要だろうか?

恐らく、畿内担当、東山道担当、東海道担当、山陽道担当、西海道担当などの幾つかの調査隊をつくり、ルートに沿って今日はあの村、今日はあの町と、キャラバンしながら、住民を集め聞き取りを行ったのだろうが、白村江から7年しか経っていない670年の頃は、白村江で亡命してきた百済人達は、まだ日本語が不自由だったはずであるから、、それぞれの隊に、白村江以前から日本に居て日本語の出来る「史」や「訳語(おさ)」 が同行し、彼らが聞き取った氏・姓・人名などを文字で記録するのが彼らの白村江帰化人達の役割だったと思われる。

また、既に666年の時点で東国に配置されていた2000人の白村江帰化人のうち、読み書きの出来る者は、東国の戸籍作成の際は招集されて、作業に参加しただろう。

いずれにせよ、663年の白村江以前には文字通り数えるほどの文書しか作成できなかったのに、670年の時点ではこんな「大規模国勢調査」ができたのは、白村江敗戦が大量の文書事務官を日本にもたらしたからであろう。

この670年の『庚午年籍』の編纂は、中央集権の律令制施行のために、その第一段階として全国の人口を把握しようという試みであるが、この事業は大量の白村江帰化人がいて初めて行えたことであり、後の法典の編纂や律令制施行上の文書事務、そして『記紀万葉』などの編纂も、彼ら無しでは決して行えなかったはずである。

即ち、律令制を持った中央集権の文明国家「日本」は、白村江敗戦の副産物として誕生したのである。

5)白村江帰化人二世達は日朝バイリンガルだった

但し、白村江敗戦によって直接日本に渡ってきた際に既に成人していた人々は、年齢や個人差にもよるが、大半は終生日本語が不自由だったはずで、その活躍の場は限られていたであろう。

しかし、来日時にまだ言語形成期にあった少年や幼児、さらに日本生まれの二世達は、家庭内や帰化人集落の中では朝鮮語を話すとともに、集落外の日本人達とのつきあいにより、あっという間に日本語を覚え、日朝バイリンガルに育ったはずである。

そして、学齢に達すると父や祖父などから読み書きを習い、680年頃からこのバイリンガルの二世世代が続々と成人して、文書事務官として活躍を始め、律令制の立案・施行や『記紀万葉』編纂の主力となったのは、このバイリンガルの二世世代だったはずである。

ところで、ここで注意が必要なのは、現代でもアメリカ育ちの日英バイリンガルの学生を採用してみたところ、日本語文を英語に翻訳させようとしたら漢字が読めず、英語文を日本語に翻訳させようとしたらひらがなしか書けず、結局外国人客の接待役にしか使えなかった・・・などという笑い話がよくあるように、

幼児は2つの言語を運用しなければならない環境に置かれれば、口頭言語(話し言葉)は自然にバイリンガルに育つが、文字言語(読み書き)は全て人工言語であり、人為的な「教育」を施し、「学習」によって習得する以外になく、読み書き教育を片方の言語でしか受けなければ、片方の言語でしかできないのである。

従って、白村江帰化人二世の場合は、彼らは漢字の読み書きは帰化人集落の中で百済人の父や祖父から朝鮮語で習うのであるから、漢字の発音は朝鮮式の発音しか知らなかったはずである。

そして、彼らは日本語の人名・地名や歌謡などの日本語文の発音を正確に記述することを求められる時は、漢字音を借りて一字で一音で記述する「借音仮名」を用いたが、その漢字の発音は朝鮮式の発音だった・・・・それが本書最大のテーマである「上代特殊仮名遣い」なるものの正体であるが、それについては次章以降に譲る。

6)山上憶良

律令制建設・『記紀万葉』の編纂などを実務面で支えながら、歴史の中に埋没していった数多くの中下級の白村江帰化人二世世代の中で、その人徳と才能と幸運により、例外的に歴史に名を残したのが山上憶良である。

憶良帰化人説は中西進氏や杉本苑子氏などが唱えるもので、異論も多いが、筆者は以下のような理由で、憶良帰化人説を支持する。

憶良は660年(百済滅亡の年)の生まれとされ、百済生まれだとしても日本しか知らない実質二世、701年に遣唐使小録として初めて史料に登場し、その後学才を見込まれて首皇子(後の聖武天皇)の侍講となり、726年に筑前守となり、同時期に大宰帥として筑前に赴任してきた大伴旅人と親交があり、730年代に筑前で亡くなったとされている。

筆者が憶良帰化人説を支持するのは、

・ 『貧窮問答歌』に象徴されるように貧しい庶民の暮らしをよく知っていたこと・・・百済滅亡・白村江敗戦の混乱の中で来日し、幼児期を当時の庶民と同じ縦穴住居の「仮設住宅」で暮らした体験があったから

・自分の家族に対する情愛の深さ・・・貧しい縦穴住居暮らしで家族の情愛だけが心の支えだった幼児体験

・天皇に対する尊崇の念が強い・・・そんな自分を貴族にまで出世させてくれた人への感謝

・国司として赴任した先が筑前であったこと・・・筑前国府は対新羅外交防衛の拠点であり、新羅の動向に関する情報収集のために朝鮮語が話せる人材が必要であった

等々の理由からである。

特に「万葉集巻五」は、憶良が筑前に赴任している時に、憶良や大伴旅人はじめ太宰府や筑前の官人の読んだ歌を集めたものであるが、ほぼ全巻が、手間暇かかる一字一音の借音仮名で記述された特異な巻として知られている。

これは、筑前国府や大宰府には朝鮮語のできる白村江帰化人二世書記官が多数集められていた証拠であり、憶良はその帰化人書記官達のまとめ役のような役割を期待されていたのだと思われる。

(さらに、本書出版後に知ったことであるが、柿本人麻呂もまた660年頃の生まれとされており、彼も白村江帰化人二世であった可能性が濃厚である)

8)その他の証拠

『万葉集』の中で、巻五以外に、ほぼ全巻が一字一音の借音仮名で書かれている巻十四、巻十五、巻二十なども帰化人書記官が書いた匂いを漂わせている。

巻十四と巻二十には東国(関東地方)で収集された東歌・防人歌が収録され、当時の東国方言が借音仮名で聞こえるままに記録されている。

これは666年を嚆矢として東国に多数配置された百済人や高句麗人の二世達が、現地採用されて収録したものであろう。日本語と言えば、生まれ育った東国の方言しか知らない彼らは、聞こえる音を聞こえるままに記録するしかなかったのである。

(平安時代に漢字仮名交じり文が発明され、「教育」によって全国に普及して以後、方言が聞こえるままに記録されるのは、16世紀のポルトガル人による文献を待たねばならない)

また、巻十五の前半は、736年の遣新羅使一行が往復の際に読んだ歌を集めたものであるが、新羅に使者を送るのに朝鮮語の通訳を連れて行くのは当たり前であり、これらの歌を詠み、また記録したのは白村江帰化人二世書記官たちであろう。

このように、白村江敗戦は大量の百済文化人の亡命帰化という副産物をもたらし、この白村江帰化人及びその二世達がその後の律令制を持つ中央集権の文明国家「日本」の建設を影で支える原動力となったのである。

その言語学的証拠が、「記紀万葉」の借音仮名日本語表記から発見された「上代特殊仮名遣い」という現象なのである。